和工房 包結 京都教室「水引の会」6月の教室で結んだ作品をご紹介します。

今年の水引教室のテーマ「シルクロードをむすぶ水引の会」を進めていくなかで、森田がどうしても取り上げたかったのがサマルカンドでした。

東西の文化が行き交うシルクロードのなかでもとくに重要な中継地でもあり、調べていくうちに、建築や装飾、文様の美しさにどんどん惹きこまれていったそうです。

「実物をこの目で見たい!」とサマルカンドへのツアーを予約したのですが、残念ながら最少催行人数に届かず、旅行は叶わなかったのだそう。

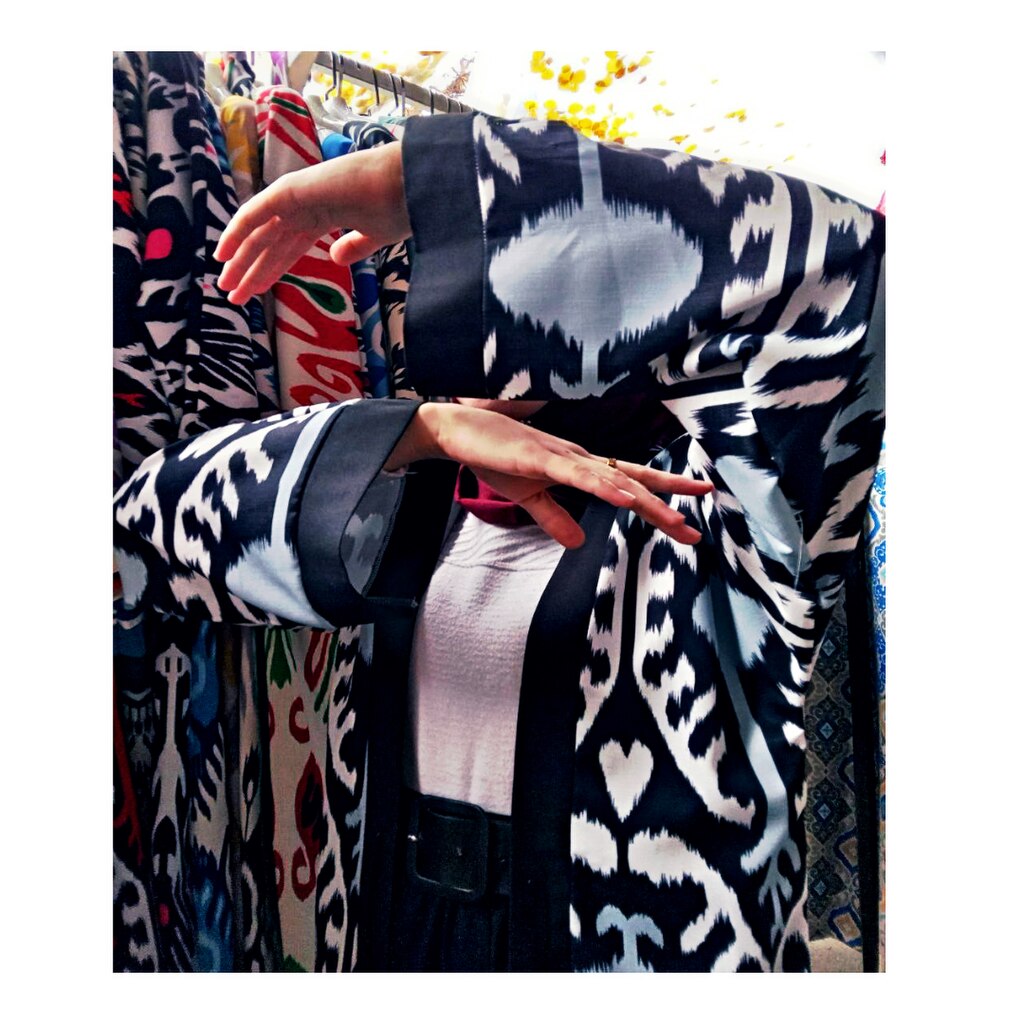

また文化学園服飾博物館で開催されていた「どうしてなんだか似てる服」という展覧会にも足を運び、ウズベキスタンには日本の「かすり模様」に似た織物があることを知りました。それが「アトラス」と呼ばれる伝統的な絹織物。

サマルカンドの空気を少しでも感じたいと訪れた、都内のウズベキスタンレストランで実際に使われていたポットにも、アトラスのような模様が施されていました。

レストランで出会ったポットを、水引で表現してみました。

同じティーポットでも、やはり西洋のものとどこか違う雰囲気がありますね。

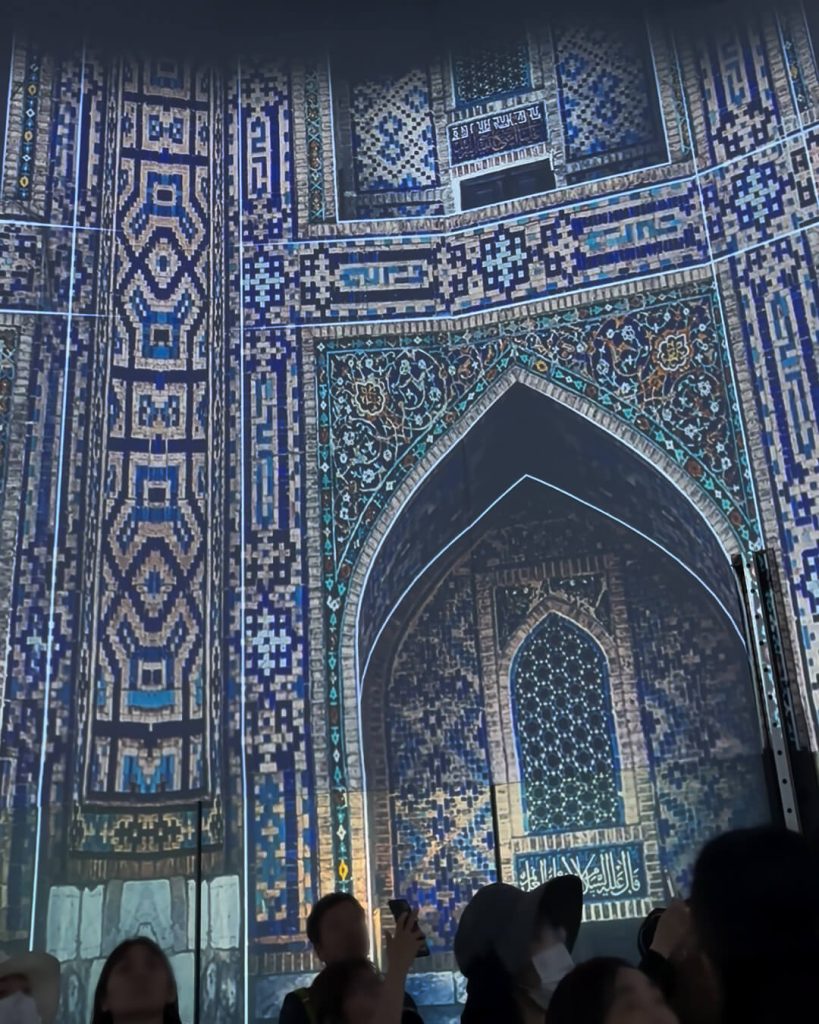

大阪・関西万博のウズベキスタン館にも足を運び、モスクの内部やウズベキスタンの自然を360度映像で体験しました。

そして完成したのがこちら。

水引で結んだ、サマルカンドの装飾タイルの数々です。

森田によると、こういった文様を結ぶとき通常は五角形や六角形から展開するのですが、今回は八角形から結び始める事が多かったのだとか。

サマルカンドのタイルや建築装飾には、幾何学模様が幾重にも連なり、吸い込まれるような密な美しさがあります。

日本の文様が「余白」や「間」を重んじるのに対し、サマルカンドの装飾は空間をびっしりと埋めるリズムのような美意識が感じられます。

森田が今回、直感的に八角形から結び広げていく事になったのは、そのあたりが関係していそうです。

サマルカンドを訪れた旅人たちが口にしたであろう、スイカとメロン、いちごを水引で結びました。

ウズベキスタンのメロンは、14世紀の冒険家イブン・バットゥータも著書の中で「世界でも類を見ない美味しさ」と絶賛。現代でも“世界一おいしい”と評されています。

また、「西の方から伝わった瓜」という意味を持つ「西瓜(すいか)」の漢字には、シルクロードを通ってこの果実が日本に届いた歴史の名残が感じられます。