和工房 包結 京都教室「水引の会」10月の教室で結んだ作品をご紹介します。

紀元前3世紀、秦の始皇帝陵を守るために造られた兵馬俑。実際の兵士や馬を等身大で模し、隊列や役職ごとに異なる表情や装束を備えることでも知られています。

数千体にもおよぶ壮大な地下軍団は、古代中国の高度な技術と組織力を今に伝える貴重な文化遺産です。

森田が初めて兵馬俑に出会ったのは、20年以上前。日本書道専門学校の学生として西安を訪れた研修旅行で、発掘現場を実際に見学した時のことでした。

紀元前の時代から続く土の匂いなのか、どこか独特で忘れがたい空気が漂っており、その匂いの記憶が今でも強く残っているそうです。

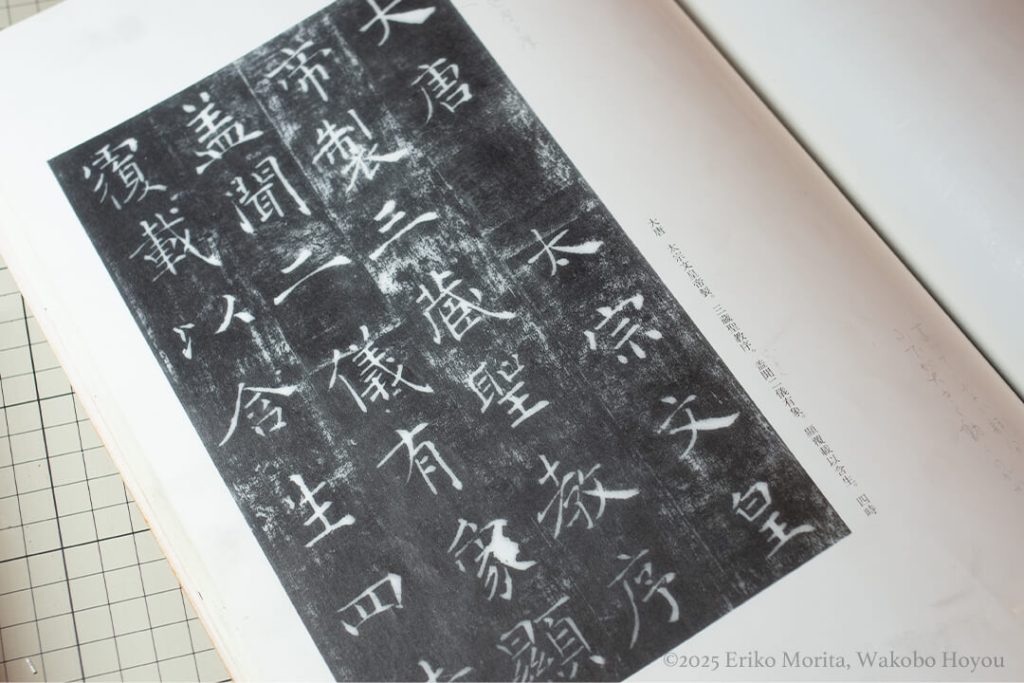

西安を訪れたのは、「雁塔聖教序」などの実物を見て書を深く学ぶためでした。

書道では、古代の石碑に刻まれた名筆を写した「拓本」を臨書することが基本の学び方で、西安の大雁塔や碑林はその本場として書道家の聖地とされています。

当時学んでいた拓本は、森田にとって今も大切な宝物。

その後、書道から水引へと表現の場を移した森田ですが、どちらも“線”を扱う芸術であるという点で根底はつながっています。

今回、兵馬俑を水引で結びながら西安を訪れた記憶が思い出され、当時書に向き合った時間も、今の水引作品の芯となって息づいている事を再確認したそうです。

中国では、古くから「中国結び」と呼ばれる装飾結びが、魔除け・吉祥・長寿などの願いを込めた縁起物として親しまれてきました。

小さな鏡を組み込んだ中国結びの飾は、家庭や店先に吊るして幸福を招く飾りとして広く見られます。こちらは日本の飾り結びの技法と水引を組み合わせて再構成したものです。

鏡を組み込んだ飾りは、邪気を跳ね返す“辟邪”の意味をもつとされています。

同じ「結び」でも中国結びは紐を使い、水引結びは和紙をこより状にした水引、と用いる素材が異なる事もあって、結び方にもそれぞれ特徴があります。

紐を使う結びには水引には見られない独自の技法も多く、森田にとっては新鮮な発見があるのだそう。

水引で結んだ唐辛子飾り。

中国では古くから、赤い唐辛子には邪気を払い、幸運を呼び込む力があると信じられてきました。強い厄を祓ったときには「一粒そのまま落ちる」という言い伝えもあるそうです。

鮮やかな赤が印象的ですね。

赤は日本でも魔除けの色。馴染み深いダルマの赤も、魔除け・厄除けの意味が込められています。

持ち主を守ってくれる厄除けのお守りとして親しまれてきたガラスの唐辛子飾りを、水引で結びました。

持ち主の身に何か悪いことが起きる時には、このガラスの唐辛子が災いの身代わりとなり、一緒に厄を落としてくれると言われています。

和工房 包結では長く定番の人気を誇る鯛を、鮮やかな赤の水引で仕立てたつるし飾り。

「花結び」とも呼ばれる日本の飾り結びを用いています。

揺れる小さな結び玉がアクセントになって、飾るだけで福を招いてくれそうです。

こちらもご祝儀袋などで人気の「向かい鯛」をモチーフに、日本の飾り結びで仕上げました。

日本の飾り結びは仏教とともに大陸から伝来した結び方に加え、遣隋使が持ち帰った下賜品に結ばれていた紅白の麻紐に由来するものがあり、これは水引の起源とも重なります。

中国の結びと共通点をもつ一方で、日本で独自に生み出された結びも多く、長い時間をかけて独自の美意識が育まれてきました。

一年を通してシルクロードをテーマに結んできましたが、いよいよ日本に近づいてきたなぁと感慨深い思いがあります。

水引で結んだ月餅とライチ。

どちらも中国の食文化を象徴する果物と菓子で、特に月餅は「中秋節」に欠かせないお菓子として広く親しまれています。

2025年、シルクロードを結ぶ旅も次回が最終回。

旅の最後は日本、飛鳥(奈良)です。来年の干支飾りも登場しますのでお楽しみに!